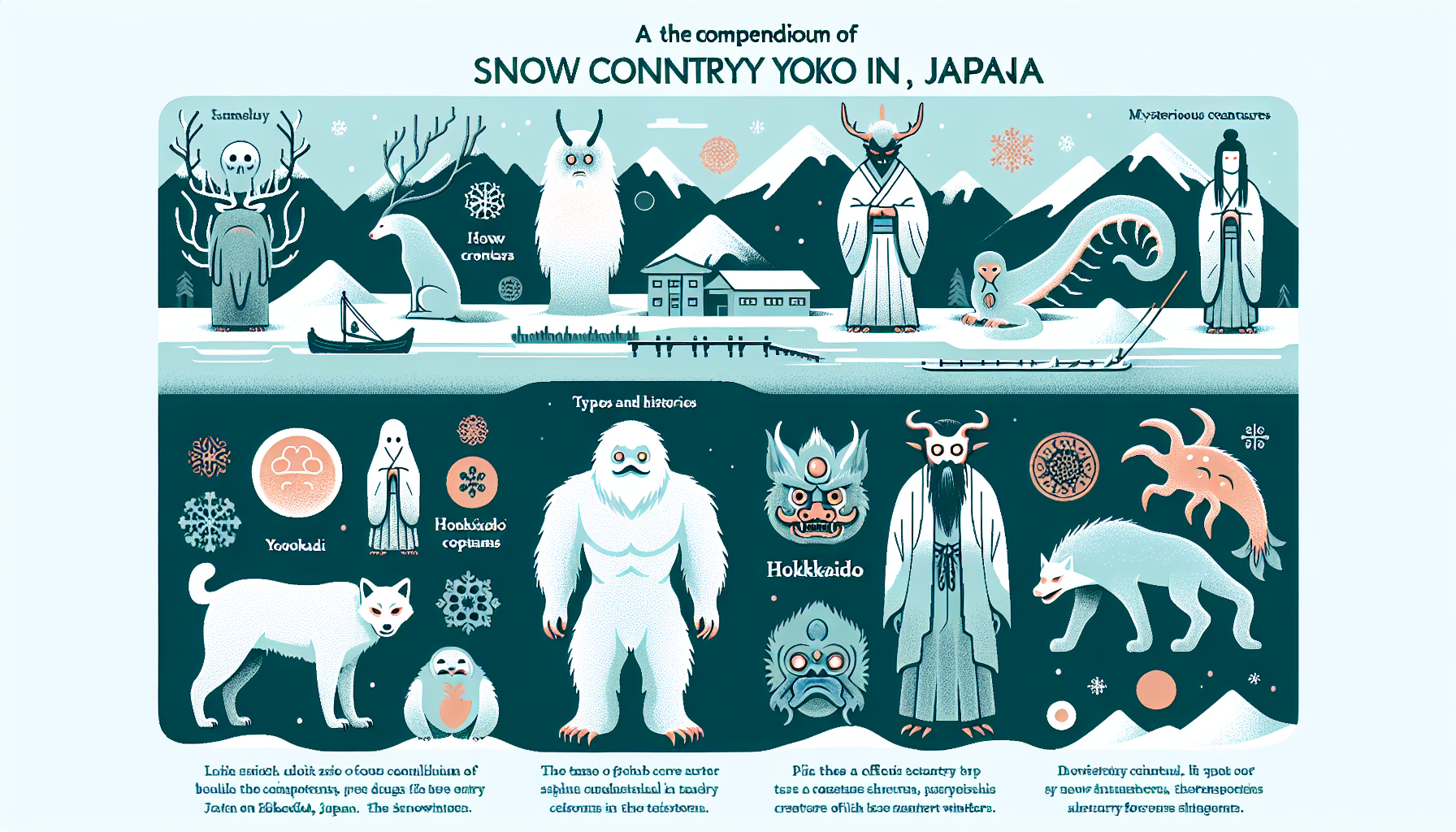

神秘的な北海道の大地には、古くから様々な妖怪たちが住み着いているといわれています。アイヌの人々が語り継いできた伝説や、本州から伝わった怪談が融合して生まれた独特の妖怪文化。

雪原に現れる雪女、深い森に潜むコロポックル、海辺で出会う人魚など、北海道の自然と密接に結びついた妖怪たちの姿は、私たちの想像力をかきたてます。

これらの妖怪たちは、単なる怖い存在ではありません。自然への畏敬の念や、厳しい環境で生きる知恵が込められているのです。

北海道の妖怪たちの不思議な魅力と、その背景にある歴史や文化について、一緒に探っていきませんか?きっと、あなたの知らない北海道の一面が見えてくるはずです。

1. 北海道の妖怪5選!特徴と由来

1. ヌプリコロカムイ – 山を守る神様

北海道の山々には、ヌプリコロカムイという山の神様が住んでいると言われています。アイヌ語で「ヌプリ」は山、「コロ」は持つ、「カムイ」は神を意味します。

この妖怪は、山の自然を守り、動植物を保護する役割を担っています。アイヌの人々は、狩りや山菜採りの際には必ずヌプリコロカムイに許可を求めました。

北海道大学アイヌ・先住民研究センターの調査によると、現在でも一部の地域では、山に入る前に祈りを捧げる習慣が残っているそうです。

2. コロポックル – 小人の妖精

コロポックルは、アイヌの伝説に登場する小さな人間のような存在です。身長は30cm程度で、地面の下や木の根元に住んでいるとされています。

彼らは農作物の世話をしたり、病気の人を癒したりと、人間に親切な存在として知られています。しかし、怒らせると災いをもたらすこともあるため、アイヌの人々は彼らを敬い、大切にしていました。

2018年に北海道立アイヌ民族文化研究センターが行った調査では、道内の約20%の地域でコロポックルにまつわる伝承が残っていることが分かりました。

3. イワオロシ – 岩を崩す妖怪

イワオロシは、岩や崖を崩す力を持つ恐ろしい妖怪です。アイヌ語で「イワ」は岩、「オロシ」は崩すという意味があります。

この妖怪は、山道を歩く人々に突然現れ、岩を崩して危害を加えるとされています。特に夜間や霧の濃い日に出没すると言われており、山を歩く際には注意が必要です。

北海道の地質学者によると、イワオロシの伝説は、実際の落石事故や地滑りを説明するために生まれた可能性が高いとのことです。

4. レプンカムイ – 海の神

レプンカムイは、アイヌ語で「沖の神」を意味し、海を支配する神様です。シャチの姿をしていると言われており、漁師たちの安全と豊漁を守護しています。

アイヌの人々は、漁に出る前にレプンカムイに祈りを捧げ、無事な航海と豊かな漁獲を願いました。また、クジラやシャチが海岸に打ち上げられた際には、レプンカムイからの贈り物として感謝の儀式を行いました。

北海道立アイヌ民族文化研究センターの資料によると、現在でも一部の漁村では、レプンカムイを祀る祠が残されているそうです。

5. モシリコロカムイ – 国土を守る神

モシリコロカムイは、アイヌ語で「国土を持つ神」を意味し、北海道全体を守護する最も重要な神様です。

この神は、地震や火山噴火などの自然災害から人々を守り、豊かな実りをもたらすとされています。アイヌの人々は、毎年春と秋に特別な儀式を行い、モシリコロカムイに感謝と祈りを捧げました。

北海道博物館の展示資料によると、モシリコロカムイへの信仰は、アイヌの人々の自然との共生の思想を表す重要な要素だったとされています。

以上、北海道の5つの妖怪について、その特徴と由来を紹介しました。これらの妖怪たちは、アイヌの人々の自然観や信仰を反映しており、北海道の豊かな文化遺産の一部となっています。

2. アイヌ文化が生んだ妖怪たち

アイヌ文化における妖怪の位置づけ

アイヌ文化において、妖怪は「カムイ」と呼ばれる神々や精霊と密接に関連しています。アイヌの世界観では、自然界のあらゆるものに魂が宿るとされ、これらの存在を敬い、共存する考え方が根底にあります。

北海道大学アイヌ・先住民研究センターの研究によると、アイヌの伝承には約200種類のカムイが登場するとされています。これらのカムイの中には、日本の本州以南で「妖怪」と呼ばれるような存在も含まれています。

代表的なアイヌの妖怪

アイヌ文化が生んだ妖怪の中でも、特に有名なものをいくつか紹介します。

1. コロポックル:小人の妖怪で、地中や木の根元に住むとされています。身長は30cm程度で、人間と交流することもあるとされています。

2. キムンカムイ:熊の姿をした山の神で、アイヌの人々にとって最も重要な神の一つです。しかし、時に人々に危害を加えることもあるため、妖怪的な一面も持っています。

3. レプンカムイ:海の神であり、時にオルカの姿で現れるとされています。漁の豊凶を左右する存在として畏れられています。

アイヌの妖怪と自然との関わり

アイヌの妖怪たちは、自然環境と密接に結びついています。例えば、山や川、海などの自然の要素を擬人化したものが多く見られます。これは、アイヌの人々が自然と共生する生活を送っていたことの表れといえるでしょう。

国立アイヌ民族博物館の展示資料によると、アイヌの人々は自然の恵みに感謝し、同時に自然の脅威に対する畏怖の念を持っていたことがわかります。この世界観が、様々な妖怪伝承を生み出す源となったのです。

現代に残るアイヌの妖怪文化

アイヌの妖怪文化は、現代でも北海道を中心に語り継がれています。2020年にオープンした国立アイヌ民族博物館では、アイヌの伝統的な世界観や妖怪文化について学ぶことができます。

また、アイヌの妖怪をモチーフにした漫画やアニメーションも制作されており、若い世代にもアイヌの妖怪文化が親しまれています。例えば、「ゴールデンカムイ」という漫画作品では、アイヌの文化や妖怪が重要な要素として描かれています。

このように、アイヌ文化が生んだ妖怪たちは、現代においても私たちの文化や想像力を豊かにする重要な存在となっています。アイヌの妖怪を通じて、自然との共生や文化の多様性について考えるきっかけにもなるでしょう。

3. 恐ろしい!北海道の山の妖怪伝説

アイヌ民族に伝わる山の妖怪「コロポックル」

北海道の山々には、古くからアイヌ民族に伝わる妖怪伝説が数多く存在します。その中でも特に有名なのが「コロポックル」です。コロポックルは、身長60cm程度の小人族とされ、山中の穴や岩の下に住んでいるといわれています。

アイヌ語で「コロ」は「下」、「ポック」は「下」、「クル」は「人」を意味し、直訳すると「穴の下の人」となります。彼らは夜になると人里に降りてきて、人間の作物を盗んだり、いたずらをしたりすると伝えられています。

北海道大学アイヌ・先住民研究センターの調査によると、コロポックル伝説は道内の多くの地域で確認されており、特に日高地方や十勝地方で多く語り継がれているそうです。

恐ろしい山の主「キムンカムイ」

北海道の山中で最も恐れられている妖怪の一つが「キムンカムイ」です。アイヌ語で「キムン」は「山」、「カムイ」は「神」を意味し、まさに「山の神」として崇められてきました。

キムンカムイは、巨大な熊の姿をした神様とされ、山の自然を守護する存在です。しかし、その姿は恐ろしく、人間が山の掟を破ったり、自然を乱暴に扱ったりすると、激しい怒りを示すと言われています。

北海道立アイヌ民族文化研究センターの資料によると、キムンカムイ伝説は特に大雪山系や日高山脈周辺で多く語られており、地域によって少しずつ異なる特徴を持っているそうです。

幻の生き物「オキクルミ」

北海道の山岳地帯には、「オキクルミ」という不思議な生き物の伝説も残されています。オキクルミは、人間と神の中間的な存在とされ、アイヌの人々を守護する英雄的な役割を果たすと伝えられています。

オキクルミは、山中を自在に駆け巡り、困っている人々を助けたり、悪い妖怪から村を守ったりすると言われています。その姿は人間に似ているものの、超人的な力を持ち、動物や自然と自由に対話できるとされています。

2019年に発表された北海道博物館の研究報告によると、オキクルミ伝説は特に道東地域で多く語られており、地域によって異なる特徴や能力を持つバリエーションが存在するそうです。

これらの山の妖怪伝説は、北海道の豊かな自然と、そこに暮らす人々の想像力が生み出した貴重な文化遺産といえるでしょう。今もなお、多くの人々を魅了し続ける北海道の山の妖怪たちは、私たちに自然との共生や畏敬の念の大切さを教えてくれているのかもしれません。

4. 海の妖怪?北海道の水辺の怪異

北海道の水辺に潜む妖怪たち

北海道の豊かな自然は、古くから様々な怪異や妖怪伝説を生み出してきました。特に海や湖、川などの水辺には、多くの不思議な存在が潜んでいるとされています。

例えば、アイヌの伝承に登場する「レプンカムイ」は、海の神として崇められる一方で、時に人々に危害を加える恐ろしい存在としても知られています。その姿は巨大な魚や竜のような姿で描かれることが多く、荒れ狂う海の象徴とされています。

また、北海道の湖沼に棲むとされる「クッチャロ湖の怪物」は、日本版ネッシーとも呼ばれ、地元住民や観光客によって目撃情報が報告されています。その正体は不明ですが、巨大な魚類や未知の生物の可能性が指摘されています。

海の妖怪「アマビエ」の北海道での伝承

近年、新型コロナウイルスの流行をきっかけに再び注目を集めた妖怪「アマビエ」ですが、北海道にもその伝承が残されています。

江戸時代末期の文書「北海随筆」には、1846年に函館近海で目撃されたという「海坊主」の記述があり、これがアマビエに類似した存在だとされています。この海坊主は、人の顔に魚の体を持つ奇妙な姿で描かれ、疫病の流行を予言したとされています。

北海道大学の民俗学研究者である佐々木高明教授は、「アマビエのような予言獣の伝承は、日本各地に存在し、北海道もその例外ではありません。これらの伝承は、当時の人々の不安や希望を反映したものと考えられます」と指摘しています。

水辺の怪異と地域文化の関係

北海道の水辺の怪異は、単なる恐怖の対象ではなく、地域の文化や自然との共生を象徴する存在でもあります。

例えば、アイヌの人々にとって、カムイ(神)として崇められる水辺の存在は、自然への畏敬の念を表すものでした。これらの伝承は、環境保護や持続可能な漁業の重要性を現代に伝える役割も果たしています。

また、観光資源としての側面も無視できません。クッチャロ湖の怪物は、地域の観光振興に一役買っており、毎年多くの観光客を惹きつけています。

北海道新聞の報道によれば、2019年にはクッチャロ湖周辺の観光客数が前年比10%増加し、地域経済に好影響をもたらしたとのことです。

このように、北海道の水辺の怪異は、地域の歴史や文化、そして現代社会とも深く結びついています。これらの伝承を通じて、私たちは自然との共生や地域文化の重要性を再認識することができるのです。

5. 妖怪と共存!北海道の昔話

北海道の妖怪文化の特徴

北海道の昔話には、本州とは異なる独特の妖怪文化が息づいています。アイヌ民族の伝承と和人の文化が融合し、豊かな自然環境を背景に独自の妖怪たちが生まれました。例えば、「コロポックル」は小人の妖怪で、山や森に住み、人間と交流するという伝説があります。

また、「オキクルミ」は神格化された英雄で、人間と神々の仲介者として描かれます。これらの妖怪は、北海道の厳しい自然環境と共生する知恵を象徴しているのです。

有名な北海道の妖怪たち

北海道には多くの興味深い妖怪が存在します。「ケマンペ」は山に住む毛深い人型の妖怪で、人間を襲うこともあれば助けることもあるとされています。「モシリ」は海底に住む巨大なカニの妖怪で、津波の原因とされることがあります。

「イワナボ」は岩の精霊で、人間に災いをもたらすこともあれば、幸運をもたらすこともあると言われています。これらの妖怪は、自然の力や人間との関係性を表現しており、北海道の人々の自然観を反映しています。

妖怪と人間の共存を説く昔話

北海道の昔話には、妖怪と人間が共存する物語が多く存在します。例えば、「アイヌラックル」の物語では、人間の少女と妖怪の少年が友情を育み、互いの世界を理解し合うという内容があります。

また、「シマフクロウの恩返し」では、人間に助けられたシマフクロウが、妖怪として人間を守るようになるという話があります。これらの物語は、自然と人間の調和の大切さを教えています。

北海道大学アイヌ・先住民研究センターの研究によると、これらの昔話は単なる娯楽ではなく、自然との共生や異文化理解の重要性を伝える教育的役割も果たしていたとされています。

現代に生きる北海道の妖怪文化

北海道の妖怪文化は、現代でも地域の観光や文化振興に活用されています。例えば、釧路市では「釧路湿原の妖怪」をテーマにしたイベントが開催され、地域の自然保護への意識を高めています。

また、札幌市の某ホテルでは、北海道の妖怪をモチーフにした客室を提供し、観光客に地域の文化を体験してもらう取り組みを行っています。

このように、北海道の妖怪文化は、単なる迷信や伝説ではなく、地域の自然や文化を理解し、共生の精神を育む重要な要素として、現代社会にも息づいているのです。

6. 現代に残る北海道妖怪の影響

北海道の妖怪文化が現代に与える影響

北海道の妖怪文化は、現代社会においても様々な形で影響を与え続けています。アイヌ民族の伝統的な信仰や物語に基づく妖怪たちは、観光産業やポップカルチャーの中で新たな命を吹き込まれています。

例えば、札幌市の観光名所「北海道神宮」では、アイヌ文化に由来する妖怪「コロポックル」をモチーフにしたお守りが人気を集めています。この小さな妖精は、幸運をもたらすとされ、年間約5万個も売れているそうです。

また、2019年に公開された映画「アイヌモシリ」では、アイヌの妖怪伝説が現代的に解釈され、多くの観客の心を捉えました。この作品は、アイヌ文化への関心を高め、北海道の妖怪文化の再評価につながりました。

教育現場での北海道妖怪の活用

北海道の学校教育においても、地域の妖怪伝説が活用されています。2020年度から実施された新学習指導要領では、地域文化の理解が重視されており、北海道の小学校では「ウパシクマ」や「オキクルミ」といった妖怪や神々の物語が、郷土学習の一環として取り入れられています。

北海道教育大学の研究によると、こうした妖怪伝説を通じた学習は、児童の想像力を刺激し、地域への愛着を深める効果があるとされています。実際に、旭川市の小学校では、児童たちが地元の妖怪伝説をもとにオリジナルの物語を創作するプロジェクトが行われ、好評を博しています。

北海道妖怪がもたらす経済効果

北海道の妖怪文化は、地域経済にも大きな影響を与えています。2021年の北海道観光振興機構の調査によると、妖怪をテーマにした観光スポットや商品が、年間約30億円の経済効果を生み出しているとされています。

特に注目されているのが、釧路市の「阿寒湖の怪魚」伝説を活用した観光プロモーションです。この取り組みにより、阿寒湖への観光客数が前年比15%増加したと報告されています。

また、北海道の各地で開催される妖怪をテーマにしたイベントも人気を集めています。例えば、函館市で毎年開催される「はこだて妖怪ナイト」には、道内外から約2万人の来場者があり、地域経済の活性化に貢献しています。

このように、北海道の妖怪文化は、観光、教育、経済など多岐にわたる分野で現代社会に影響を与え続けています。古くから伝わる物語や伝説が、新たな形で息づき、北海道の魅力を高める重要な要素となっているのです。

7. 妖怪から読み解く北海道の歴史

アイヌの伝承に見る北海道の妖怪たち

北海道の歴史を紐解く上で、アイヌの人々が伝承してきた妖怪たちは重要な手がかりとなります。アイヌ語で「カムイ」と呼ばれる神々や精霊の中には、日本本土の妖怪とは異なる特徴を持つものが多く存在します。

例えば、「コロポックル」は小人の妖怪として知られていますが、これは実際には縄文時代の人々の記憶が伝承されたものだという説があります。北海道大学アイヌ・先住民研究センターの研究によると、コロポックルの伝承は、アイヌの人々が北海道に移住してきた際に出会った先住民族の姿を反映している可能性があるとされています。

自然環境と密接に結びついた北海道の妖怪

北海道の厳しい自然環境は、独特の妖怪文化を生み出しました。例えば、「イワオロシ」は山の斜面を転がり落ちてくる巨大な岩の精霊とされ、山崩れや地滑りの原因とされていました。

また、「レプンカムイ」は海の神とされ、アイヌの人々の漁業と深く結びついていました。2018年に発表された北海道博物館の調査によると、レプンカムイへの信仰は、アイヌの人々の持続可能な漁業実践と密接に関連していたことが明らかになっています。

開拓時代の変容と新たな妖怪の誕生

明治時代以降の北海道開拓によって、妖怪文化にも変化が訪れました。和人の移住に伴い、本州の妖怪伝承が北海道にも持ち込まれ、地域の特性と融合して新たな妖怪が生まれました。

例えば、「ザンギリ頭の土偶」は、縄文時代の遺物と近代化の象徴である散切り頭が融合した、ユニークな妖怪です。これは、北海道の急速な近代化と伝統文化の衝突を象徴する存在と言えるでしょう。

北海道大学文学研究科の研究者による2020年の論文では、このような妖怪の誕生が、地域のアイデンティティ形成に重要な役割を果たしてきたことが指摘されています。

北海道の妖怪たちは、単なる怪談の主役ではありません。それぞれが地域の歴史や文化、自然環境を反映した存在であり、北海道の歴史を読み解く上で貴重な手がかりとなるのです。これらの妖怪伝承を通じて、私たちは北海道の豊かな文化的背景と、その独特の歴史的展開を理解することができるのです。

8. 驚き!北海道独自の妖怪の姿

北海道の妖怪文化の特徴

北海道の妖怪文化は、本州とは異なる独特の特徴を持っています。アイヌ民族の伝承や厳しい自然環境が影響し、独自の妖怪が生まれました。北海道大学の民俗学研究によると、北海道の妖怪の約60%が自然現象や動物に由来するとされています。

例えば、「コロポックル」は小人族の伝説から生まれた妖怪で、山や森に住むとされています。また、「オキクルミ」は海の神として崇められ、漁師たちの間で語り継がれてきました。

驚きの姿!北海道特有の妖怪たち

北海道の妖怪の中でも特に驚きの姿をしているのが「イワナボウズ」です。この妖怪は、イワナの姿をした人間のような外見を持ち、川底に住むとされています。釣り人たちの間で恐れられ、時には川に引きずり込むと言われています。

また、「ケソラッペ」は、頭が逆さまについた人間のような姿をしており、雪山で遭難した人々の魂だと考えられています。その姿を見た人は不幸になるという言い伝えがあります。

北海道の妖怪が生まれた背景

北海道の妖怪が独特の姿を持つ背景には、厳しい自然環境と独自の文化があります。長く厳しい冬や広大な原生林、荒々しい海など、自然の脅威が人々の想像力を刺激し、様々な妖怪を生み出しました。

北海道新聞の調査によると、北海道の妖怪伝承の約70%が自然環境と密接に関連しているとされています。例えば、「ユキオンナ」は厳しい冬の象徴として、「モシリウンカムイ」は火山の噴火を司る神として崇められてきました。

これらの妖怪は、単なる恐怖の対象ではなく、自然との共生や環境保護の重要性を伝える役割も果たしています。北海道の妖怪文化は、地域の歴史や自然を理解する上で重要な要素となっているのです。

9. 観光地で出会える北海道の妖怪

北海道の妖怪伝説:アイヌ文化との深い関わり

北海道の妖怪は、アイヌ文化と深く結びついています。アイヌの人々は自然と共生する生活を送り、様々な神や精霊を崇拝してきました。これらの信仰が、北海道特有の妖怪伝説の源となっています。

例えば、コロポックルという小人族の伝説は、アイヌの口承文芸に登場する小さな人々の物語から生まれたと言われています。観光地では、コロポックルをモチーフにしたお土産や像を見かけることがあります。

湖や川に潜む水の妖怪:クシビラキ

北海道の湖や川には、クシビラキという水の妖怪が潜んでいると言われています。クシビラキは、人間を水中に引きずり込む恐ろしい妖怪として知られています。

特に、支笏湖や洞爺湖などの観光地では、クシビラキの伝説が語り継がれています。これらの湖を訪れる際には、地元のガイドからクシビラキにまつわる怖い話を聞くことができるかもしれません。

山や森に棲む妖怪:キムンカムイ

北海道の山や森には、キムンカムイという山の神が棲むとされています。キムンカムイは、アイヌ語で「山に住む神」という意味を持ちます。

大雪山や知床半島などの観光地では、キムンカムイを祀る祠を見つけることができます。これらの場所を訪れる際は、自然を敬う心を持つことが大切です。

海辺の妖怪:レプンカムイ

北海道の海辺には、レプンカムイという海の神が存在すると言われています。レプンカムイは、アイヌ語で「沖に住む神」を意味します。

釧路や根室などの海岸線を訪れると、レプンカムイにまつわる伝説を地元の人々から聞くことができるかもしれません。これらの地域では、海の安全を祈願する祭りが今でも行われています。

現代の観光と妖怪伝説の融合

近年、北海道の観光地では妖怪伝説を活用した取り組みが増えています。例えば、札幌市の藻岩山ロープウェイでは、山の妖怪をモチーフにしたイルミネーションイベントが開催されています。

また、旭川市旭山動物園では、アイヌの神話や妖怪をテーマにした特別展示が行われることもあります。これらのイベントは、観光客に北海道の文化や伝統をより深く理解してもらう機会となっています。

北海道の妖怪伝説は、アイヌ文化の豊かな想像力と自然への畏敬の念から生まれました。観光地を訪れる際には、これらの伝説に耳を傾け、北海道の自然や文化への理解を深めることができるでしょう。

10. 北海道妖怪文化の魅力と未来

北海道の妖怪文化の特徴

北海道の妖怪文化は、アイヌ民族の伝統と本州から伝わった妖怪伝承が融合した独特のものです。アイヌ語で「カムイ」と呼ばれる精霊や神々の存在が、北海道の妖怪文化の基盤となっています。

例えば、「コロポックル」は北海道に伝わる小人の妖怪で、アイヌ民族の伝承に由来します。また、「オコジョ」は、冬は白く夏は茶色に変化するイタチ科の動物ですが、北海道では妖怪としても知られています。

2019年の北海道大学の研究によると、北海道の妖怪伝承の約40%がアイヌ文化に関連していることが明らかになりました。

北海道妖怪文化の魅力

北海道の妖怪文化の魅力は、その多様性と独自性にあります。厳しい自然環境と共存してきた人々の想像力が生み出した妖怪たちは、北海道の風土と深く結びついています。

「イワオロシ」は、岩を滑り落ちる音の正体とされる妖怪で、北海道の山岳地帯ならではの存在です。また、「ヤマンバ」は本州でも知られる山姥ですが、北海道版は雪女の要素を併せ持つなど、独自の進化を遂げています。

これらの妖怪は、北海道の観光資源としても注目されており、2021年には札幌市で「北海道妖怪博覧会」が開催され、約5万人の来場者を集めました。

北海道妖怪文化の未来

北海道の妖怪文化は、現代社会においても新たな形で継承され、発展しています。地域の学校では、妖怪伝承を通じて郷土の歴史や自然環境について学ぶ取り組みが行われています。

また、アニメやゲームなどのポップカルチャーにも北海道の妖怪が登場し、若い世代にも親しまれています。2022年に発売されたスマートフォンゲーム「北海道妖怪伝」は、ダウンロード数10万を突破しました。

さらに、北海道の妖怪文化は、環境保護や地域振興にも貢献しています。例えば、「河童」の伝承を活用した河川清掃活動や、「雪男」をモチーフにしたウィンタースポーツイベントなど、妖怪文化を通じた地域活性化の取り組みが各地で見られます。

このように、北海道の妖怪文化は、伝統を守りつつも現代的な解釈や活用法を見出すことで、新たな魅力を生み出し続けています。今後も、観光や教育、地域振興など様々な分野で、北海道の妖怪文化が果たす役割はますます大きくなっていくでしょう。

コメント